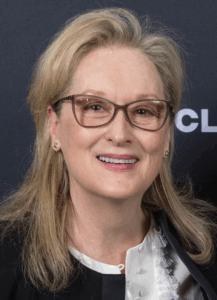

Rencontre avec Vera Michalski

L’éditrice et mécène préside les Sommets Musicaux de Gstaad dont la 23e édition se tient du 27 janvier au 4 février 2023.

À la tête du groupe d’édition Libella et de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature qu’elle a créée, située à Montricher (Vaud), cette actrice incontournable du monde culturel demeure plus que jamais une femme passionnée et engagée, y compris en matière musicale. Rencontre épatante avec Vera Michalski.

ELLE. Le grand public vous associe davantage à la littérature qu’à la musique que vous affectionnez également beaucoup. D’où vous vient ce goût?

VERA MICHALSKI. De mon enfance.Ma mère était viennoise et la musique était très importante pour elle. Mon grand-père Paul Sacher était quant à lui chef d’orchestre et compositeur. Il fut aussi un grand mécène dans le domaine de la musique contemporaine et a soutenu de nombreux musiciens tels Stravinsky, Bartók, Pierre Boulez aussi. Depuis toute petite, j’assiste à des concerts, à Lucerne, à Aix-en-Provence, aux Chorégies d’Orange…

ELLE. Que représentent à vos yeux Les Sommets musicaux de Gstaad que vous présidez?

VM. L’excellence en toute intimité ! C’est un magnifique festival parce qu’il a su rester petit. La musique de chambre est vraiment pour moi l’ADN de ce que devrait être la musique dans les églises de Gstaad ou Rougemont. Je trouve qu’on a la chance d’être dans un endroit où la musique fait vraiment partie de la vie locale, depuis en particulier que Yehudi Menuhin a habité là et a su attirer des amis musiciens. Et Renaud Capuçon, avec nous depuis plusieurs années – nous étions d’ailleurs parmi les premiers dans la région à travailler avec lui – fait venir d’excellents virtuoses.

ELLE. Et en quoi consiste votre rôle en tant que présidente ?

VM. Je ne fais évidemment pas les programmes mais suis là en soutien de la direction artistique, de Renaud et de la direction générale. Je sers de lien dans certains cas. Ce n’est donc pas une présidence opérationnelle même si je fais bien sûr des choses.

ELLE. Parvenez-vous à profiter du Festival ?

VM. Oui ! Cela fait deux ou trois ans que j’arrive à me dégager dix jours entiers où je reste à Gstaad et je me régale !

ELLE. Certains des événements prévus lors de la prochaine édition vous réjouissent-ils particulièrement ?

VM. Chacun des concerts est de qualité: difficile de se réjouir de l’un plus que de l’autre. Les concerts des très jeunes musiciens l’après-midi à 16h dans la chapelle, la présence de musiciens servant de mentors aux jeunes, le choix chaque année d’instrument, le violoncelle en 2023… sont autant de raisons qui me ravissent. J’essaye vraiment de n’en rater aucun !

ELLE. Dans quelle mesure le lien qui se noue dans ce festival entre musiciens expérimentés et d’autres qui débutent vous touche-t-il ?

VM. Il m’apparaît essentiel de faciliter le passage à la relève. À part la musique et la littérature, je préside aussi la Fondation pour l’art dramatique du Théâtre de Vidy à Lausanne. Et le rajeunissement des publics est une vraie préoccupation. C’était d’ailleurs déjà le cas avant le Covid. Finalement, il faut parvenir à offrir une palette de spectacles assez vaste pour que tout le monde y trouve son compte: intéresser les jeunes pour lesquels le festival représente la découverte et puis aussi les gens mus par des motivations différentes…

ELLE. Un vrai défi! Lorsque l’on observe votre parcours, vos engagements nombreux, il semble que la transmission soit une sorte de fil rouge: entre public et musiciens, mais aussi avec les auteurs. Qu’en est-il?

VM. Notre préoccupation première à la Fondation Michalski est de freiner l’érosion de la lecture et attirer les gens vers la littérature dans tous ses aspects, sans aucun a priori de genres littéraires ni de quoi que ce soit. On ne devrait pas distinguer entre bonne et mauvaise littérature. Peu importe le chemin que les lecteurs empruntent : ils peuvent commencer par quelque chose de léger puis évoluer dans leurs goûts et leur apprentissage. À la Fondation, nous essayons d’ajouter de l’événementiel pour que les gens se rendent compte à quel point la littérature est loin d’être passive. Le public peut ainsi échanger avec des acteurs qui lisent des textes ou les auteurs eux-mêmes. En ce sens-là, la transmission est importante.

ELLE. L’est-elle en matière d’édition ?

VM. Effectivement. Au sein de mon groupe Libella – les Éditions Noir sur blanc, Buchet/Chastel, Phébus… – il nous tient à cœur de rendre justice aux classiques. Par exemple, aux Cahiers dessinés, nous avons publié pas mal de livres de Sempé et, dans le même temps, nous publions aussi de plus jeunes dessinateurs, beaucoup moins connus. Le travail d’un éditeur littéraire comme chez Buchet/Chastel, est de donner une voix au premier roman et, chaque année, de dénicher une perle rare, quelqu’un qui n’a jamais rien publié de sa vie et qui a des choses à dire ou des émotions à nous transmettre.

ELLE. Vous arrive-t-il encore parfois de découvrir directement un manuscrit ?

VM. J’en reçois effectivement pas mal mais, en principe, ils parviennent essentiellement au service des manuscrits. Lorsqu’un éditeur trouve un texte formidable, il me l’envoie par mail afin que je puisse en prendre connaissance. J’ai pu expérimenter le côté excitant de la découverte, comme en matière d’archéologie où on creuse longtemps le sol pour découvrir, d’un coup, une pépite. C’est moins le cas désormais.

ELLE. A quoi, selon vous, identifie-t-on un manuscrit qui mérite d’être publié ?

VM. C’est drôle car certains livres paraissent un peu difficiles, on peine à entrer dedans, et puis dès la 10ᵉ page, vous êtes happé par l’histoire et vous vous dites «ce sujet pourrait intéresser d’autres personnes que ma mère ou ma cousine»! Au fond, c’est cela le critère: identifier si un livre est suffisamment intéressant pour captiver d’autres gens que ceux qui nous aiment et qui nous soutiennent dans tout ce que l’on fait.

ELLE. Vous avez semble-t-il été très tôt attirée par la littérature dans une famille plutôt scientifique. Comment l’expliquez-vous?

VM. C’est vrai qu’en Camargue, nous vivions dans un endroit assez isolé où de nombreux scientifiques venaient. Ce sont des gens qui, en général, s’intéressent à beaucoup de choses. La littérature n’était jamais loin vous savez. Et, à l’époque, nous regardions très peu la télévision: la lecture demeurait un loisir très apprécié. Je me souviens qu’à l’âge de quatorze ans, ma tante Maria Razumovsky qui travaillait à la bibliothèque nationale à Vienne, m’avait offert une édition allemande de «Guerre et paix». Ce livre m’a profondément marquée, tant par son contenu qu’en raison de la personne qui me l’a offert. C’est important.

ELLE. Pour quelle raison avoir quitté la Camargue et être venue vivre en Suisse ?

VM. Nous étions tous de nationalité suisse. Mon père a eu envie de revenir en Suisse, tout simplement. Nous nous sommes d’abord installés à Genève, plus précisément à Genthod. Et puis j’ai passé ma dernière année avant le bac au Collège du Léman, à Versoix, avant d’entamer des études de SciencesPo, mention études internationales à Genève.

ELLE. Comment l’idée de créer une maison d’édition avec votre mari est-elle née?

VM. Jan était polonais, nous nous sommes rencontrés à l’université. J’ignore pour quelle raison mais l’idée est venue très vite. Nous avions envie de réaliser quelque chose tous les deux. Nous avions l’impression à l’époque, avant la chute du Rideau de fer, que les stéréotypes étaient nombreux et qu’il y avait pas mal d’ignorance. Les gens ici ne savaient pas trop ce qui se passait là-bas. À part les grands classiques, la littérature contemporaine était assez peu connue : la littérature russe l’était peut-être davantage, mais la polonaise et celle des autres pays moins. Nous avons donc eu l’idée de faire mieux connaître ce type de littérature en l’éditant. Au début, il s’agissait de traduire des livres du polonais et du suisse en français. Et, très vite, nous nous sommes dit qu’on pouvait faire la même chose dans l’autre sens. Nous avons commencé par publier deux ou trois livres en polonais en Suisse, et inversement. Nous les vendions dans les librairies polonaises qui étaient assez nombreuses à l’époque communiste. Il y en avait deux à Paris, deux à Londres, une à Vienne, plein aux Etats-Unis… Ce n’était évidemment pas grand-chose. Puis après, quand il y a eu la fameuse table ronde, que le mur est tombé en Pologne et ailleurs, nous avons ouvert un vrai bureau en Pologne. Vous voyez, notre idée était un peu d’être des passeurs.

ELLE SUISSE. La littérature comme lien entre les pays.

VM. Absolument.

ELLE. Et comment l’idée de la création de cette fondation a-t-elle émergé?

VM. Nous avions l’idée depuis un certain temps de créer une espèce d’endroit où les gens pourraient se réunir et discuter, échanges qui donneraient lieu à la publication de livres… Nous avions alors identifié ce terrain ici. Lorsque mon mari est mort en 2002, j’ai repris cette idée que nous avions un peu abandonnée. Le projet a beaucoup évolué: on n’avait pas du tout pensé à une bibliothèque ni à un auditorium à l’origine.

ELLE. Vous avez également créé un Prix littéraire à la Fondation. Quel regard portez-vous sur «Les Fossoyeuses» de Taina Tervonen (Editions Marchialy) qui a obtenu le prix cette année?

VM. Je suis ravie! C’est un auteur d’origine finlandaise qui a vécu presque toute son enfance en milieu francophone parce que ses parents étaient missionnaires en Afrique. Elle a ensuite passé une grande partie de sa vie en France et est donc particulièrement à l’aise en français. Son livre est un reportage littéraire, un genre que j’apprécie beaucoup. Elle est allée en Bosnie et a rencontré assez vite des personnes qui travaillent à rendre leurs morts à leur famille. Nous avions auparavant publié un livre de W. Tochman traduit du polonais dont le titre signifiait « comme si elle mangeait des pierres ». Il s’agissait d’un enfant qui racontait que la nuit, sa mère dormait très mal et que ses dents grinçaient parce qu’elle s’inquiétait de savoir si on allait un jour retrouver le corps de son mari. L’auteur suivait alors une femme médecin légiste allemande qui était venue dans le cadre d’une mission des Nations Unies. Dans le livre de Taina Tervonen, c’est un organisme international qui finance deux femmes dont l’une travaille sur l’ADN en faisant des prélèvements sanguins et l’autre s’occupe de récupérer et identifier les cadavres. L’auteur s’est liée d’amitié avec ces deux femmes, a interrogé tous les gens, les paysans qui habitaient à côté des charniers. Et donc elle reconstitue dans son livre ce puzzle, d’une écriture très sensible. On sent la vie affleurer partout.

ELLE. Ce qui n’était pas évident au regard du sujet…

VM. C’est vraiment remarquable dans ce sens-là. Chaque année, nous souhaitons vraiment faire plaisir aux lauréats du prix, je leur offre d’ailleurs à chacun une œuvre d’art spécialement choisie. Lorsque j’ai appelé Taina pour lui annoncer qu’elle avait obtenu le Prix Jan Michalski, je l’ai interrogée sur l’accompagnement musical de la cérémonie qui lui plairait. Elle m’a dit qu’elle aimerait beaucoup entendre une chanson qu’affectionnait particulièrement l’un des protagonistes du livre chez lequel elle avait passé un peu de temps. J’ai trouvé le musicien et il est venu.

ELLE. Cela a dû être tellement émouvant…

VM. C’était effectivement très très émouvant. Il a interprété des chansons traditionnelles et l’un de nos collaborateurs d’origine serbe – était ému jusqu’aux larmes parce qu’il s’agissait de chansons que sa grand-mère lui chantait lorsqu’il était enfant. C’était à la fois bosniaque et yougoslave, très beau!

ELLE. Quelle distinction opérez-vous entre un article de presse, une enquête et le reportage littéraire ?

VM. Un tel reportage est doté d’une qualité d’écriture supplémentaire. Je ne vous apprends rien en vous disant que dans un journal, dans un magazine, on n’a pas la place de pouvoir aller au fond des choses et on est obligé d’observer une certaine concision ; alors que là, on a l’espace et le temps. Ce livre en particulier a été publié par de jeunes éditeurs qui lui ont fait entièrement confiance et l’ont beaucoup épaulée.

ELLE. Nous avons évoqué le désintérêt du public pour la littérature alors même qu’il semblait s’être réfugié dans les livres pendant les confinements. Dans quelle mesure cette tendance vous préoccupe-t-elle ?

VM. C’est vrai que nous sommes un petit peu sur des montagnes russes, en zigzag. J’étais en Pologne il y a quelques jours pour la fête de Noël du bureau de Cracovie. On m’a expliqué qu’en 2022, il y a eu moins 30 % de ventes de livres papier avant Noël. Par contre, les livres électroniques et les livres audio ont maintenu des ventes importantes. D’après ce que j’entends ici, en France chez nos responsables commerciaux, les chiffres ne sont pas très bons en ce moment. Tout le monde mise sur un sursaut annuel de dernière minute lorsque les gens qui ne savent pas quoi acheter se rabattent sur les livres. À vrai dire, on n’en sait rien… Je trouve qu’on rencontre toujours autant de lecteurs totalement passionnés. On voit des jeunes, des enfants qui ne lâchent pas leurs livres…C’est assez paradoxal: les chiffres étaient incroyables à la sortie du COVID, lorsque les librairies ont ouvert à nouveau. Mais quand on analyse finement les statistiques, on observe que les bons résultats sont surtout dûs aux ventes de mangas, de livres feel good, les grands classiques… un peu moins la création contemporaine quand même. C’est cela qui demeure préoccupant.

ELLE. Ces ouvrages, peut-être plus faciles d’accès, sont-ils selon vous des portes d’entrée à d’autres lectures?

VM. Je le répète, je ne suis pas de celles qui méprisent les lecteurs de ce type de littérature. L’important, c’est que les gens lisent. Et les moyens sont divers aujourd’hui : si les gens achètent moins de livres, ils lisent de plus en plus sur leur téléphone, moi la première. Il y a quelques jours, je n’avais pas mon iPad sous la main alors que je l’utilise beaucoup pour lire. J’ai donc lu la moitié d’un manuscrit sur mon téléphone !

ELLE. Vous avez ouvert une librairie l’année dernière à Gstaad. Pour quelles raisons?

VM. Ce projet me trottait dans la tête depuis un certain temps en réalité. Beaucoup de gens passent plusieurs mois par an là-bas et trouvaient tout de même dommage qu’il n’y ait pas de librairie sérieuse. Il n’est néanmoins pas rigoureusement exact de dire qu’il y avait pas de librairie: il y a un commerce où l’on vend de la papeterie dans un coin, et des livres dans un autre. Mais ce sont des livres très locaux, sur les chalets par exemple, et aussi quelques livres de poche… Il n’y a pratiquement pas de nouveautés, pas de fiction, essentiellement des livres en allemand et très peu en anglais ou en français. Nous avons eu l’opportunité de pouvoir louer cette arcade à Saanen, petite mais bien située, et avons bénéficié des conseils de Claude Terrin, responsable commercial des Editions Noir sur Blanc, qui connaissait tous les diffuseurs. Nous avons engagé une ancienne libraire qui venait de prendre sa retraite et qui avait très envie de reprendre le travail à temps partiel. Ils ont su dès le début faire des choix qui plaisaient aux gens. Il y a à la fois des livres de photos, les dernières nouveautés, des livres de fond et, surtout, comme on a les bons contacts, on commande très vite et en trois ou quatre jours, on obtient les livres souhaités.

ELLE. Vous éditez des livres à la fois de Russie, de Pologne, d’Ukraine… Comment vivez-vous la période « troublée » actuelle ?

VM. À titre personnel, l’annonce de la guerre, de l’invasion russe, a été comme un coup de massue sur la tête. Je ne parvenais pas à y croire. Maintenant, on voit beaucoup d’excès qui sont très préoccupants. Je viens de lire par exemple un article selon lequel les Ukrainiens ne veulent plus entendre parler de Dostoïevski, mais seraient tous plus Andy Warhol, c’est surprenant. De notre côté, nous avons pris le parti de continuer à publier des auteurs russes. Il est essentiel à mes yeux de reconstruire et nous n’avons pas de raison de faire payer les choses aux auteurs russes. Alors évidemment, il y a des auteurs collabos, comme dans toutes les guerres, c’est malheureusement le cas. Mais on a quand même beaucoup d’auteurs qui ne sont pas d’accord du tout. Donc certains sont partis, d’autres sont restés parce qu’ils ont des contraintes familiales. Je lis que les auteurs russes manqueraient de courage, que ceux qui se sont enfuis auraient agi ainsi non parce qu’ils sont opposés à la guerre mains craindraient d’être mobilisés dans l’armée… C’est choquant d’assister à un tel déferlement.

ELLE. Allez-vous publier prochainement des auteurs russes ?

VM. Tout à fait. Nous allons publier en janvier et en mars les livres de jeunes auteurs. L’un d’entre eux évoque le fait que la société civile russe finit par réagir. Il ne faut pas penser que ce sont tous des moutons gavés de télévision propagandiste étatique. L’auteur met le doigt sur un problème dans une petite ville très polluée avec une odeur pestilentielle. Les citoyens décident de prendre leur destin en main et de lutter eux-mêmes, à leur niveau, contre l’incurie des autorités municipales. Et puis y en a un autre qui paraîtra en mars, d’un auteur jamais traduit en français : Kononov. Il a décidé de raconter la vie d’un dissident, personnage extraordinaire qui s’appelait Sergueï Soloviov. Topographe de formation, il s’intéressait aux cartes de géographie et s’est trouvé embarqué dans l’armée Vlassov. Parti en exil en Belgique, il a décidé, juste après la guerre, de retourner voir sa famille en Russie. Mais quand il est arrivé, il a immédiatement été expédié au goulag. Il y fut l’un des meneurs de la seule révolte qu’on connaisse de ce goulag, Norilsk, l’un des plus féroces. Souhaitant écrire sa biographie, Kononov s’est aperçu qu’il y avait très très peu d’informations sur cet homme qui avait passé sa vie à être transparent afin de ne pas être inquiété par les autorités. Finalement, la seule chose qu’il avait laissée, c’était son journal de rêves : tous les matins, il transcrivait ce dont il avait rêvé. Comme c’était un petit peu maigre pour écrire une biographie, l’auteur a choisi une technique très intéressante : se mettre dans les pas de Soloviov en utilisant le « Je ».

ELLE. Dans quelle mesure pensez que la littérature puisse aider à donner du sens à des choses, des événements, qui sont dépourvus de toute logique?

VM. Je pense vraiment que la littérature peut permettre de comprendre des choses, davantage que de longues explications. Les livres permettent d’approcher au plus près ce qui anime les peuples, leurs émotions. Ils mettent du lien entre les hommes, ouvrent une communication qui est fondamentale. La littérature peut donner les clés pour comprendre cela.

ELLE. Nous avons abordé vos multiples activités dans les domaines de l’édition, de la musique, du théâtre… Quel est votre secret pour tout mener de front?

VM. La passion! Ce qui est intéressant, c’est de faire des choses qui vous passionnent. Cela vous anime et vous donne de l’énergie. Je voyage beaucoup. Heureusement que les téléphones portables existent parce que les gens peuvent vous toucher partout où vous êtes ! Je me souviens que ma mère s’étonnait que nous bougions tout le temps et me demandait souvent : « Où es-tu ? » et je lui répondais que cela n’avait pas d’importance puisqu’elle pouvait me joindre n’importe où !

ELLE. La Suisse est-elle le pays où vous vous sentez le plus chez vous aujourd’hui?

VM. Tout à fait! Les Anglais vous demandent souvent «Where is home for you?» et je réponds toujours, comme une forme de boutade, que l’endroit où je me sens chez moi, c’est celui où j’ai le plus de livres de cuisine! C’est donc bien ici, à Montricher!

ELLE. À quoi ressemble l’une de vos journées-type, si vous en connaissez?

VM. Tout dépend où je suis ! En Suisse, je divise mon temps entre la Fondation et le bureau des éditions à Lausanne, je navigue entre les deux. Je participe aussi, quand cela est possible, à des lectures, des festivals… La lecture des manuscrits m’occupe également beaucoup. Comme vous le savez, on publie en trois langues : en français, en polonais et en anglais. Nous avons deux bureaux en Pologne, un à Varsovie et un à Cracovie. J’y vais de temps en temps mais pas assez, je vais essayer d’y aller davantage. Et puis je suis pratiquement chaque semaine un à deux jours à Paris. Quant à World Edition, elle publie en anglais 8 à 10 livres par an, qui sont traduits de tous les pays du monde pour que ces littératures-là puissent avoir une visibilité et être éventuellement adaptés au cinéma.

ELLE. Lisez-vous indifféremment dans toutes les langues avec autant de plaisir?

VM. Oui, même si je lis beaucoup plus vite en français. Je lis en allemand, en anglais, en espagnol. En polonais, je me limite à la presse. Je serais trop lente pour pouvoir lire un manuscrit. Ma langue de prédilection demeure le français.

ELLE. Quelles sont vos sources de motivation quotidiennes ?

VM. On ala chance, lorsque l’on exerce mon métier par intérêt, par passion aussi, de connaître une activité extrêmement variée. Vous rencontrez des gens formidables. Chaque nouvelle rencontre vous stimule.

ELLE. Vous soutenez en tant que mécène de nombreux projets culturels, en particulier littéraires, et leur permettez de voir le jour. Quelles sont les raisons qui vous poussent à soutenir un projet plutôt qu’un autre ?

VM. A la Fondation, nous avons plusieurs volets : l’événementiel où l’on accueille des gens pour les lectures ou des spectacles dans l’auditoire et la bibliothèque, par exemple, les expositions ouvertes au public – Colette bientôt – et puis, sur un plan plus restreint au monde professionnel, aux acteurs de l’écrit, nous sommes effectivement très sollicités. Notre site comporte un onglet réservé aux aides financière. Nous répondons ici aux dossiers qu’on reçoit sur des sujets extrêmement vastes et qui tous vont dans le sens de favoriser la lecture. Ça peut être des soutiens à des projets d’édition très coûteux. On peut aussi s’éloigner légèrement du champ littéraire s’il s’agit d’un livre qui par son graphisme ou par ses images nous paraît mériter un coup de pouce. Nous essayons néanmoins de vraiment nous limiter aux projets où il y a du texte. C’est donc souvent cela le critère : du bon texte. Nous soutenons tout ce qui aide à l’écriture, notamment en accueillant des auteurs en résidence. Ça peut aussi être des projets comme une bibliothèque itinérante, le soutien à des prix littéraires, des festivals… Il nous arrive évidemment d’écarter certaines sollicitations, soit parce que le sujet ne nous paraît pas assez littéraire, soit parce que la qualité n’est pas là. Nous recevons certaines fois des demandes très fantaisistes !

ELLE. Parmi tout ce que vous avez pu faire, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus satisfaite aujourd’hui?

VM. C’est un peu ridicule comme réponse, mais je vous la donne quand même ! Votre question revient à demander à une mère de choisir entre ses enfants ! C’est tout simplement impossible ! En principe, nous sommes contents à la Fondation de tout ce que nous soutenons. Au niveau des éditions, je suis tout de même fière des Editions Noir sur Blanc. Je peux d’autant plus le dire que je recueille de nombreux témoignages en ce sens émanant de gens qui n’ont vraiment rien à gagner à me flatter. Ils soulignent à quel point, dans le paysage éditorial francophone, le catalogue des éditions Noir sur Blanc bénéficie d’une unité, d’une qualité qui n’ont pas baissé depuis… 35 ans, peut-être un plus. J’y pense en vous répondant : nous aurions dû célébrer les 35 ans cette année et nous n’y avons pas pensé ! C’est un comble !

ELLE. Pour quelle raison cela vous touche-t-il davantage que d’autres très beaux succès ?

VM. Nous avons toujours eu à cœur, depuis l’origine, d’essayer de choisir le meilleur dans ce qu’on appelait à l’époque, la production intellectuelle de l’autre Europe. Choisir le meilleur a toujours été notre ambition puis nous avons élargi les publications à tout ce qui est récit de voyage, histoire narrative, etc. Pour la Pologne aussi, nous avons vraiment essayé de choisir de très bons auteurs. Notre catalogue polonais est très différent du catalogue français Noir sur Blanc mais il tient la route. Et puis là-bas, on avait davantage accès à certains auteurs qui n’avaient pas été publiés du tout. On a pu, entre guillemets, s’amuser davantage parce qu’en zone francophone, à chaque fois qu’on identifiait un livre intéressant, il était déjà publié chez Gallimard, chez Grasset… C’est parfois assez frustrant.

ELLE. Parvenez-vous à lire des choses juste pour le plaisir, sans perspective de publication?

VM. Tout à fait ! Je profite en général des vacances. Je viens d’ailleurs de commencer à préparer ma valise et y ai mis des polars de qualité que j’affectionne beaucoup.

ELLE. Quels sont vos derniers coups de cœur littéraires?

VM. Je pense à un livre que j’ai découvert dans le cadre du prix Giono et qui m’a touchée. J’aurais bien aimé qu’il obtienne le prix mais il avait déjà reçu le prix « Le Monde ». Il s’agit de « Attaquer la terre et le soleil » de Mathieu Belezi. C’est un livre formidable sur la colonisation en Algérie, d’une efficacité incroyable ! Il m’a bouleversée.

ELLE SUISSE. A quoi êtes-vous le plus sensible à la lecture d’un livre ? À son histoire ou bien à son style ?

VM. Je pense qu’il faut les deux. Je suis néanmoins de plus en plus sensible aux histoires. J’ai besoin d’être emportée par elles, du moment qu’elles sont bien amenées, intelligemment présentées et bien écrites ! L’autofiction ne me passionne pas !

ELLE. Vous avez traduit et préfacé des livres. L’écriture d’un roman pourrait-elle vous tenter?

VM. De plus en plus de gens me suggèrent d’écrire mes souvenirs mais je ne suis pas prête encore. Quant à un roman, je me souviens que, lorsque j’avais onze ans, j’avais décidé avec une amie d’écrire la version contemporaine des Hauts de Hurlevent. Nous avions écrit quelques pages mais nous nous sommes très vite découragées ! Sérieusement, je trouve que le rôle de l’éditeur consiste à se mettre au service des auteurs avec toute l’énergie possible. Je prends les choses personnellement. Et c’est la raison pour laquelle, lorsqu’un auteur nous quitte pour une autre maison d’édition, j’ai de la peine et trouve cela extrêmement douloureux. Je ne devrais pas mais il m’est impossible de m’en empêcher. Je préfère ce rôle à celui d’auteur.