Verdict Diddy : le #MeToo est aujourd’hui contre les femmes

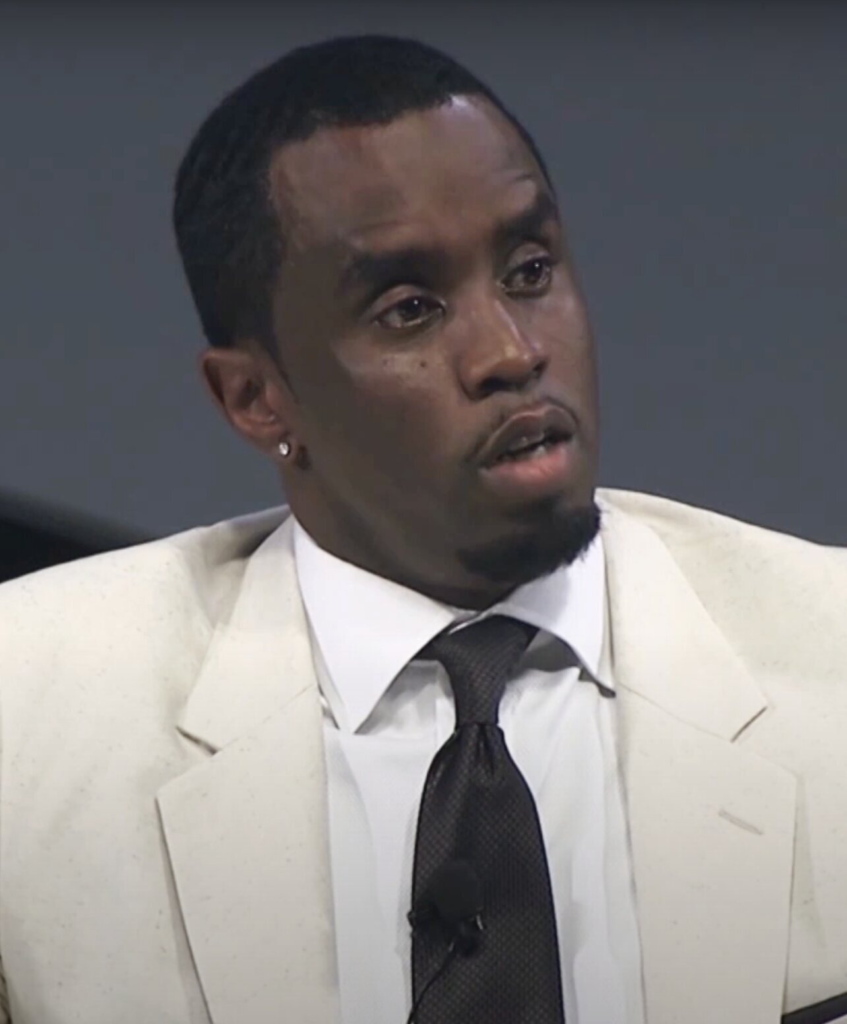

Mercredi, le magnat de la musique Sean « Diddy » Combs a été acquitté des trois chefs d’accusation les plus graves à son encontre, à l’issue d’un procès très médiatisé durant lequel plusieurs femmes ont témoigné et formulé des allégations graves à son encontre. Ce verdict ravive chez de nombreuses victimes un sentiment amer : celui d’un monde qui continuera d’avancer – sans elles. Opinion.

Une phrase est née lors de la résurgence du mouvement #MeToo en 2017 : « croire les femmes ». Elle visait à réparer les injustices systémiques ayant permis à de nombreux hommes puissants d’abuser, de harceler et d’agresser des femmes pendant des années, tandis que celles-ci étaient réduites au silence par la peur. Ce n’était pas qu’un simple mot d’ordre, mais une véritable philosophie : après des décennies d’invisibilisation, de mépris et de doutes, la parole des femmes semblait enfin prise au sérieux. Un moment historique. Du moins, en apparence. Car seulement quelques années après ce tournant, les fils de la justice qui maintenaient ce mouvement semblent aujourd’hui se déliter. Mercredi 2 juillet, le magnat de la musique Sean « Diddy » Combs a été acquitté des trois chefs d’accusation les plus graves à son encontre, au terme d’un procès très médiatisé durant lequel plusieurs femmes ont livré des témoignages accablants. Ce verdict ravive chez de nombreuses victimes un sentiment amer : celui d’un monde qui continuera d’avancer – sans elles.

Après huit semaines de procès et les témoignages de 34 personnes – dont plusieurs anciennes compagnes de Sean Combs, le verdict est tombé dans un tribunal de Manhattan. Le jury, composé de huit hommes et quatre femmes, a déclaré le producteur américain coupable de transport à des fins de prostitution concernant ses ex-petites amies Cassie Ventura et une plaignante anonyme, Jane. Il a en revanche été acquitté des accusations les plus graves : racket, conspiration et traite sexuelle. Pour les partisans de Combs, cette décision est perçue comme une forme de réhabilitation. Mais pour de nombreux défenseurs des victimes de violences sexuelles, ce verdict soulève de vives inquiétudes, redoutant qu’il ne dissuade d’autres survivantes de se manifester à l’avenir.

« Cassie Ventura n’est pas une victime »

Au cours du procès, la défense a remis en question certains éléments du témoignage de Cassie Ventura, soulignant des incohérences dans les dates et évoquant l’accord civil qu’elle avait conclu avec Sean Combs – un accord que son équipe juridique conteste avoir été motivé par des difficultés financières. La défense a notamment suggéré que Cassie Ventura aurait modifié la date des faits, la faisant passer de septembre 2018 à août 2018 dans ses différentes déclarations au fil des années. Elle a également insinué que l’ex-chanteuse traversait une période financièrement difficile avant de déposer sa plainte civile en novembre 2023, plainte qui s’est soldée par un accord de 20 millions de dollars (environ 16 millions de francs suisses) seulement 24 heures après son dépôt – une allégation que la principale concernée a formellement rejetée.

« La première conclusion que je vais vous demander de tirer, a déclaré Marc Agnifilo, l’avocat de Sean Combs, au jury lors de sa plaidoirie finale de quatre heures la semaine dernière, c’est que cette affaire est largement, très largement exagérée. » Marc Agnifilo a soutenu que Cassie Ventura n’était pas une victime. Selon lui, maintenant que son client était en prison et que son ancienne compagne avait obtenu des millions de dollars dans le cadre d’un accord civil concernant des accusations de violences physiques et de coercition sexuelle, elle ne pouvait plus être considérée comme telle. « Si vous deviez désigner un gagnant dans toute cette affaire, il est difficile de ne pas choisir Cassie », a-t-il conclu.

La complexité des accords financiers et la perception publique des motivations et des compensations créent une véritable dichotomie pour celles et ceux qui cherchent à être entendus tout en naviguant entre justice, opinion publique et reconnaissance de la parole des survivantes. Car tant que la défense peut s’appuyer sur l’argument de la réparation financière pour discréditer les témoignages face à des figures de pouvoir, comment peut-on réellement encourager une victime à parler, et croire que sa voix sera entendue et prise au sérieux ?

Des hommes de pouvoir à nouveau glorifiés

Ce ne sont pas seulement les victimes présumées de Diddy dont les témoignages sont aujourd’hui remis en question ou suspectés de motivations intéressées. En 2024, la Cour d’appel de l’État de New York avait annulé la condamnation pour crimes sexuels de Harvey Weinstein, prononcée en 2020. Quelques semaines après qu’un jury new-yorkais l’a reconnu coupable d’agression sexuelle en septembre 2024, Donald Trump avait été élu président des États-Unis. Le déséquilibre des rapports de force que le mouvement #MeToo espérait corriger semble aujourd’hui plus visible que jamais. Ceux qui disposent de ressources et d’influence continuent de pouvoir se protéger de façons inaccessibles aux autres. Dans l’arène de l’opinion publique, ces hommes paraissent même glorifiés. Mercredi 2 juillet, devant le tribunal où le verdict de Sean Combs a été annoncé, la foule dansait et célébrait au son de « Diddy Free« , un morceau publié pendant les plaidoiries finales par l’un des fils de Combs, King Combs, en collaboration avec Ye (anciennement Kanye West), brièvement apparu au procès pour soutenir l’artiste. Ce genre de ferveur populaire accompagne d’autres figures puissantes accusées de crimes graves à l’encontre des femmes. Et dans tout ce vacarme, les voix des femmes semblent, une fois de plus, s’évanouir.

Lorsque Cassie Ventura, enceinte de huit mois et demi au moment de son témoignage, a quitté la barre, son avocat, Douglas Wigdor, a publié une déclaration en son nom : « J’espère que mon témoignage a donné de la force et une voix à d’autres survivant.es, et qu’il pourra aider celles et ceux qui ont souffert à parler, à guérir de la peur et des abus », avant de conclure, toujours en son nom : « Plus je guéris, plus je me souviens. Et plus je me souviens, plus je sais que je n’oublierai jamais. »

Autrice : Naomi May

Cet article a été traduit et adapté pour la Suisse après avoir initialement été publié sur elle.com/uk. Retrouvez tous les autres articles de cette édition sur le site web officiel.